Wichtig für eigene Geschichte

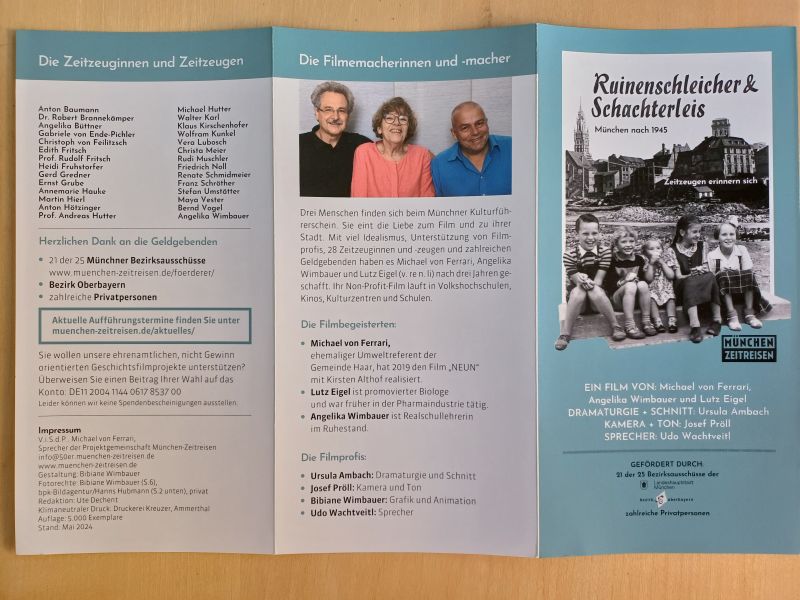

Andreas Wolkenstein von KulturVision e.V. und Filmemacher Michael von Ferrari vor dem Plakat „Ruinenschleicher & Schachterleis“. Foto: MZ

Film in Holzkirchen

Mit einem Highlight endete die Frühjahrssaison der Filmmatinee von KulturVision e.V. im FoolsKINO. Filmemacher Michael von Ferrari war nach Holzkirchen gekommen und diskutierte mit dem Publikum seinen Dokumentarfilm „Ruinenschleicher & Schachterleis“.

Das Kriegsende vor 80 Jahren würdigten wir mit zwei Filmen. Im Holzkirchner FoolsKINO hatte der Film „Der Deserteur“ seine Premiere und wird auch noch am morgigen Mittwoch gezeigt.

Lesetipp: „Die Männer brennen die Welt an“

In der letzten Filmmatinee vor der Sommerpause konnte Andreas Wolkenstein, verantwortlich für die Filmreihe, Michael von Ferrari zur 187. Vorstellung seines Filmes im gut besetzten FoolsKINO begrüßen, den dieser mit Angelika Wimbauer und Lutz Eigl produzierte. Alle drei kommen aus anderen Berufen, aber allen drei liegt das Thema der Nachkriegsgeneration am Herzen.

Die Zeit „post bellum“ sei eine wichtige zeit, betonte Philosoph Andreas Wolkenstein, denn der Krieg sei mit dem Kriegsende für die Menschen nicht zu Ende, die Aufarbeitung der NS-Zeit sei in Deutschland schwierig. Zudem sei das Thema Krieg heute wieder aktuell und Deutschland komme eine wichtige Rolle zu, für Frieden und Sicherheit zu sorgen.

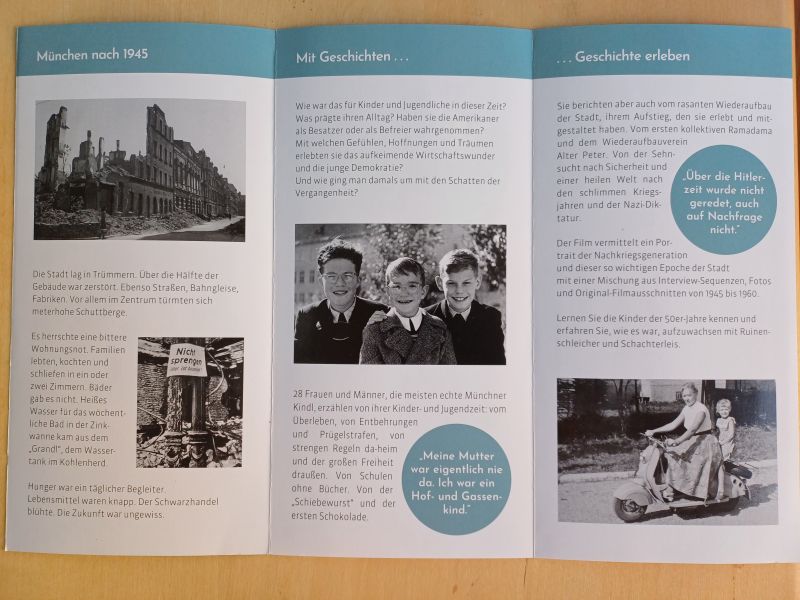

Flyer zum Film außen. Foto: MZ

Der 70minütige Dokumentarfilm „Ruinenschleicher & Schachterleis“ ist eine gelungene Mischung aus Original-Filmszenen, Fotos und Zeitzeugen Interviews. 26 Frauen und Männer erzählen aus ihrer Kindheit, traurige aber auch lustige Erinnerungen sind das aus einer Zeit, die sich die heutige Jugend nicht vorstellen kann.

München lag in Trümmern, die Menschen hissten weiße Fahnen, die US-Armee rollte durch die Stadt. Es war die Zeit der Befreiung, des Aufatmens, aber auch der Besatzung und der Angst, wie es weitergehen wird. Ihre Mutter habe einen US-Offizier mit „Heil Hitler“ begrüßt, erzählt eine Zeitzeugin.

„Das hat niemanden interessiert“

Bewegend die Geschichte des Zeitzeugen Ernst Gruber, der aus dem KZ befreit wurde und in seiner Heimatstadt von seinen Erlebnissen berichten wollte. „Das hat niemanden interessiert.“ Eine Aufarbeitung der NS-Zeit war in den Jahren nach Kriegsende nicht angesagt, jetzt wollten die Menschen ihr Leben wieder in den Griff bekommen.

Die Frauen schleppten Schutt, die Kinder spielten in den Ruinen, die Trambahn fuhr als Ruinenschleicher dazwischen. Die Menschen lebten auf engstem Raum, es herrschte Wohnungsnot, ein Schild beweist das: „Nicht sprengen, Keller ist bewohnt.“

Viele Details sind bei den Münchnern hängengeblieben, so das freitägliche Baden der ganzen Familie nacheinander in der Zinkbadewanne, „einmal in der Woche hat gereicht“. Oder die „Schiebewurst, weil es nur hin und wieder ein Radl Wurst gab, das auf dem Brot bis zum Ende geschoben wurde, aber der Duft war schon da.

Flyer zum Film innen. Foto: MZ

Schwarzmarkt, Plünderungen und dann die Währungsreform. Oberbürgermeister Thomas Wimmer rief zum „Ramadama“ auf und der Film zeigt, wie die Menschen anpackten, nicht den Mut verloren, sondern ihre Stadt wieder aufbauten. Am Beispiel des Alten Peter wurde das Engagement der Münchner deutlich.

Ein Thema, das später in der Diskussion aufgegriffen wurde, war die auf die Hitlerzeit zurückgehende raue Erziehung. Die Mütter hatten alle Hände voll zu tun, die Väter, vom Krieg traumatisiert, waren despotisch, in der Schule gab es noch die Prügelstrafe. „Die Kinder wurden nicht geherzt“ sagt eine Zeitzeugin, Umarmungen gab es nicht und das habe sich fortgesetzt, erinnert sich ein Zeitzeuge, noch heute sei ihm das fremd.

Evangelische sind auch Menschen

Von einer Phosphorbombe, die er versucht habe zu entschärfen, erzählt einer und von der Kunsteisbahn, die als Schachterleis bezeichnet wurde, eine andere. Der Sprung in die Normalität gelang dann mit der Wiesn, wo man für 80 Pfennige Spaß haben konnte.

Unvergessen sei ihr der Unterricht, bei dem sie an die Orte des Geschehens gegangen sind, da es keine Bücher gab, erzählt eine Zeitzeugin und eine andere berichtet von ihrer Erkenntnis, dass die Evangelischen auch Menschen seien.

Der Film bringt die Zeit nach dem Krieg lebendig, voller Wärme einerseits und voller Nachdenklichkeit andererseits nahe. Anhaltender Applaus zeigte dem Filmemacher, dass er mit diesem Film die Menschen berührte.

Andreas Wolkenstein moderierte das Publikumsgespräch mit dem Filmemacher. Foto: MZ

Das Publikumsgespräch im Anschluss an den Film moderierte Andreas Wolkenstein souverän und kompetent. Auf seine Frage, wie der Filmemacher, der doch Regional- und Stadtplanung studiert und eine Lehre als Gärtner absolviert habe und Umweltreferent in Haar gewesen sei, zum Filmen gekommen sei, antwortete Michael von Ferrari: „Ich war geschichtsinteressierter Fotograf und habe immer Opfer für Interviews gesucht.“ Dann aber habe er gemerkt, dass man mit der Kamera auch filmen könne und Blut geleckt. Bei den Interviews habe er den Menschen Raum gegeben, sich zu öffnen. „Die Männer hatten Tränen in den Augen“, erzählte er.

Dieser Film gehöre in die Schulen und es sei unbegreiflich, warum er nicht staatlich finanziert worden sei, bemerkte ein Kinogast.

Immer wieder wurde das Thema angesprochen, dass einerseits in den Familien zu wenig über die Vergangenheit geredet wurde und andererseits der Film auch das wenig herzliche Verhalten der Eltern zu ihren Kindern erkläre, das seine Wirkung fortsetzte. „Das ist wichtig für die eigene Geschichte“, betonte eine Besucherin. Eine andere erzählte von ihrer persönlichen Erinnerung an das München der Nachkriegszeit und Andreas Wolkenstein konterte. „Das Casting für den nächsten Film ist gelaufen.“

In seinem nächsten Projekt werde er die Folgezeit mit der Fußball-WM, der Wiederbewaffnung, dem Rock ’n’ Roll, den Schwabinger Krawallen usw., bearbeiten, kündigte Michael von Ferrari an.