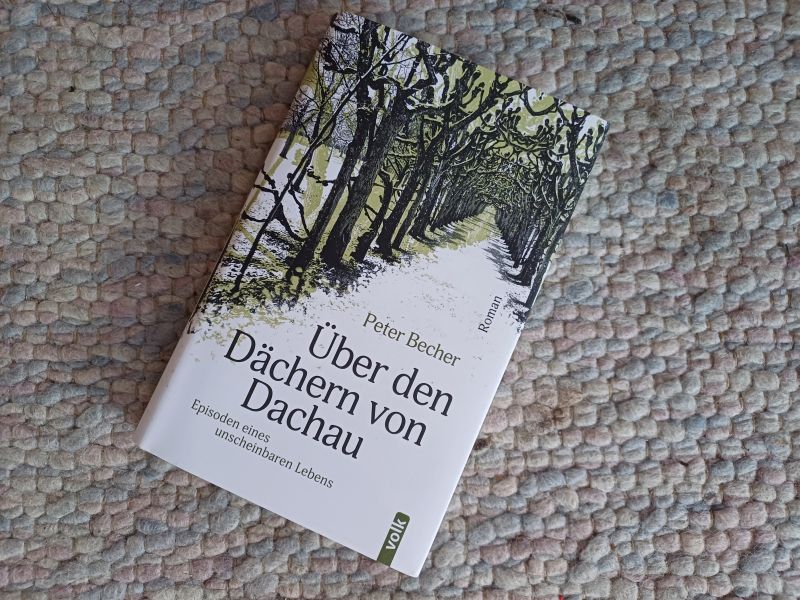

Über den Dächern von Dachau

Peter Becher. Foto: Petra Kurbjuhn

Buchtipp von KulturVision

Episoden eines unscheinbaren Lebens, so nennt Peter Becher im Untertitel seinen soeben erschienenen Roman. Er erzählt darin die Geschichte seines Schulfreundes Paul Bergmann in einzelnen atmosphärischen Szenen, die er mit einer Rahmenhandlung als Ich-Erzähler umhüllt.

So stellt er eingangs mit genauen Daten diesen Protagonisten vor, geboren 1953 und gestorben 2024, mit dem er ein paar Jahre zum Gymnasium ging. Er sei einer von denen gewesen, die nicht auffielen, weder ein Schönling noch ein Underdog. Später kreuzten sich mehrfach die Wege, ohne dass sie sich nähergekommen seien, schreibt der Autor. Bis vor kurzer Zeit dann doch ein Funke übergesprungen sei und Paul ihm viel aus seinem Leben berichtet habe.

„Warum nur die Überflieger herausstellen, warum nicht einmal auch über die schreiben, die im Schatten sind“, sagt Peter Becher. Der Holzkirchner Schriftsteller und Literaturhistoriker gab jüngst das „Prager Tagebuch“ und den Roman „Unter dem Steinernen Meer“ heraus. Er ist Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Vereins und engagiert sich als Brückenbauer zwischen Bayern und Tschechien.

Lesetipp: Schicksale im Böhmerwald

Er zeichnet das Leben von Paul Bergmann von den Anfängen in einem steirischen Bergdorf über die Erlebnisse als Pfadfinder nach. Da sei schon auch einiges von seinen eigenen Erfahrungen hineingeflossen, sagt Peter Becher, schließlich sei ein Roman ein Mosaik aus Eigenem, Fiktion und Gelesenem. So wird der Leser mitgenommen an die Isar, wo die Pfadfindergruppe ihre Kothe aufbauen und mit einem unheimlichen Mann zusammentreffen. Dieser Platz sei nach wie vor ein Geheimnis, verrät der Autor.

Peter Becher moderiert das Literaturcafé von KulturVision mit Friedrich Ani und Helmfried von Lüttichau im Bürgergewölbe Weyarn. Foto: Petra Kurbjuhn

Er erzählt auch, dass er eine Vorfassung des Buches bereits 2009 bei dem Passauer Verleger Karl Stutz herausbrachte, diese Urfassung aber um vier weitere Kapitel sowie die Rahmenhandlung ergänzt habe. In dieser Rahmenhandlung, die jedem Kapitel vorausgeht, ergänzen die gesellschaftlichen und familiären Fakten der Zeit die persönlichen Erlebnisse. So etwa die Studentenunruhen der sechziger Jahre, denen ein Aufenthalt Pauls in Paris mit Freund Gerry folgt, wildes Leben von Jugendlichen, wo auch mal geklaut wird und Marianne eine Rolle spielt.

Über den Dächern von Dachau. Foto: MZ

Der Titel des Buches „Über den Dächern von Dachau“ hat mit zwei Erfahrungen zu tun. Da ist zum einen die Bekanntschaft des Zivildienstleistenden Paul im KZ Dachau mit Max, dem älteren Mann mit weiß gelocktem Haar, in dem unschwer der Holocaust-Überlebende Max Mannheimer zu erkennen ist. Er hilft Paul bei seinen familiären Recherchen und fordert ihn immer wieder auf, tschechisch zu sprechen, weil dessen Familie aus Böhmen stammt. Aber Paul beherrscht die Sprache seiner Vorfahren nicht.

In Dachau lernt Paul auch Thea, seine erste Frau, kennen und hier wird die Tochter geboren. Es ist die erste Klinik in Deutschland für eine sanfte Geburt und der Arzt sag, dass man eine Vorreiterrolle spielen und dem schlechten Ruf von Dachau entgegenwirken wolle: „Die Nazis haben hier Leben bedroht und vernichtet, wir dagegen helfen, leben zu schenken und zu bewahren.“

Lesetipp: Der Brückenbauer Peter Becher in der 37 Ausgabe der KulturBegegnungen, Seite 21

Die existenziellen Erfahrungen von Tod und Geburt beeinflussen Paul Bergmanns Sicht auf die Welt. Nach der Geburt der Tochter schaut Paul aus dem Fenster der Klinik in die Morgendämmerung hinein über die Dächer von Dachau, wo gerade die Sonne aufgeht und die Erinnerung an die Nacht läuft wie ein Film vor seinem inneren Auge ab. Die Stille im Raum mit Thea und der neugeborenen Martha macht tiefen Eindruck auf den jungen Vater.

Als Dozent des Goetheinstituts reist Paul in die Welt, auch als Flucht, denn die Beziehung zu Thea bröckelt. Der Fall der Mauer in Berlin, eine Rothaarige und zahlreiche andere prägende Erfahrungen beschreibt Peter Becher in den folgenden Kapiteln.

Detailreiche Sprache

Es gelingt ihm dabei, mit einer ausgewogenen, detailreichen Sprache die atmosphärischen Schwingungen des Geschehens einzufangen. Seine Milieus sind authentisch, zutreffend und in sensiblen Worten geschildert. Damit zieht er die Lesende in das Leben Pauls hinein. Und es drängt sich die Frage auf, woher weiß der Autor all diese Feinheiten? Hat sie ihm Paul tatsächlich so erzählt? Oder sind es eigene Erlebnisse? Gibt es diesen Paul überhaupt?

Peter Becher liest beim Thementag von KulturVision in der Kulturbrücke Fratres. Foto: Hannes Reisinger

Aber letztlich ist das nicht wichtig, wichtig ist nur, dass die Geschichte stimmig ist und das ist sie. Sie endet mit einer sehr aktuellen Erfahrung. Paul und Thea haben zueinander gefunden und verbringen den Heiligen Abend mit den beiden erwachsenen Töchtern. Es ist Coronazeit und die Spaltung der Gesellschaft findet in der Familie statt. Conny und Martha repräsentieren die beiden Seiten, Conny spricht von Gesundheitsdiktatur, Martha verteidigt den Rechtsstaat, heftige Diskussionen sind die Folge.

Aber dann kommt ein Anruf und all die Streiterei wird unwichtig.