Ob ich biblio- was bin? Lesung aus verbrannten Büchern

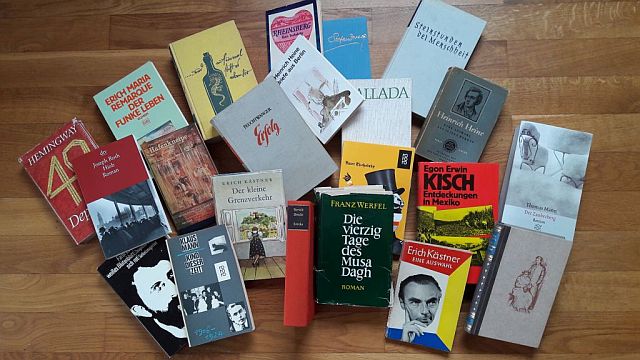

Verfolgte Autoren, verbrannte Bücher. Foto: Hannah Miska

Lesung in Bad Wiessee

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten.“ So steht es im Grundgesetz. Dass das nicht immer so war, daran erinnert die Aktion „Lesungen aus verbrannten Büchern“ des bayerischen Volkshochschul- und Bibliothekverbands.

Sie ist eine leidenschaftliche Leserin und setzt sich noch leidenschaftlicher dafür ein, dass gute Bücher den Weg zu ihren Lesern finden: Hannelore Stuber, Mitarbeiterin im Team der Volkshochschule Oberland. Von der Aktion „Lesungen aus verbrannten Büchern“ war sie sofort begeistert, denn sie wusste: Bei den von den Nazis vor knapp 90 Jahren verbrannten Büchern handelt es sich praktisch um einen Kanon der Weltliteratur. Tatkräftig und engagiert organisierte Stuber also anlässlich des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ eine gemeinsame Veranstaltung mit den Büchereien im Oberland – und betrat mit dieser Kooperation absolutes Neuland. Das Ergebnis ihrer Bemühungen konnte sich bei der Lesung letzten Samstag im Hotel zur Post in Bad Wiessee sehen lassen.

„Wider den undeutschen Geist“: Bücherverbrennung 1933

In ihren von Hannelore Stuber verlesenen Eingangsworten erinnerte die ehemalige 1. Vorsitzende der VHS im Tegernseer Tal Ev Fritz (die aus Krankheitsgründen verhindert war) an die Bücherverbrennung 1933, die am 6. Mai mit der Plünderung von Bibliotheken und Buchhandlungen begonnen hatte. Am 10. Mai wurden in einer öffentlichen Inszenierung die Werke von tausenden von unliebsamen Autoren in 19 Universitätsstädten ins Feuer geworfen – auf dem Opernplatz in Berlin hätten sich 70.000, auf dem Münchner Königsplatz 50.000 Schaulustige eingefunden.

Fritz erinnerte aber auch daran, dass man sich noch lange nach Kriegsende nur ungern an viele verfemte Autoren erinnert hätte. So hätte es der Stadtrat Münchens beispielsweise in den fünfziger Jahren abgelehnt, Oskar Maria Graf mit der Medaille „München leuchtet“ zu ehren, und zu Heinrich Manns Tod im Jahre 1950 hätte es keinen einzigen Nachruf von deutscher Seite gegeben.

Umso dankbarer ist man für die Geschichte von der Haushamer Pfarrbücherei, deren großer Bücherschrank damals von der Geheimen Staatspolizei versiegelt worden war. Das wollte die mutige Büchereileiterin Resi Stadler jedoch nicht hinnehmen. Gemeinsam mit Freunden drehte sie den Schrank kurzerhand um, sägte die Rückwand auf und verlieh weiterhin die Bücher „wider den undeutschen Geist“.

Lesetipp: Entartete Kunst und Provenienzforschung

Stefan Zweig und sein Meisterwerk

Andrea Gruber. Foto: Hannah Miska

Andrea Gruber. Foto: Hannah Miska

Die Leiterinnen von drei Büchereien sitzen auf dem Podium, den Start macht Andrea Gruber aus Bad Wiessee. Sie hat den Zuhörern die Schachnovelle von Stefan Zweig mitgebracht – ein Klassiker, der gerade neu verfilmt worden ist. Gruber erzählt, wie sie schon als junge Frau die Schachnovelle gelesen habe und so fasziniert davon war, dass sie es mehrfach wieder gelesen hat.

Nun teilt sie es mit dem Publikum, das ihr gebannt zuhört. Gruber hat eine wunderbar weiche, fast flüsternde Vorlesestimme, die einen sogartig in das Buch zieht. Schade, dass sie es nicht zu Ende lesen kann.

Egon Erwin Kisch: Der rasende Reporter

Franziska Mazuhn. Foto: Hannah Miska

Franziska Mazuhn. Foto: Hannah Miska

Franziska Mazuhn, Leiterin der Tegernseer Gemeindebücherei, setzt mit Egon Erwin Kisch einen ganz anderen, eher journalistischen Akzent. Sie erzählt viel aus Kischs interessantem, spannendem Leben, von seinen Reisen und Berichten aus der ganzen Welt, lässt auch die beiden im Ghetto Litzmannstadt und im KZ Auschwitz umgekommenen Brüder nicht unerwähnt, und gibt die herrliche Geschichte „Wat koofe ick mir for een Groschen“ aus der berühmten Reportagen-Sammlung von 1925 zum Besten.

Verfemter Autor: Der Amerikaner Jack London

Hannelore Stuber. Foto: Hannah Miska

Hannelore Stuber. Foto: Hannah Miska

Hannelore Stuber hat sich Wolfsblut von Jack London zum Vorlesen ausgesucht – und nun stutzt man erstmal. Jack London, der erfolgreiche amerikanische Schriftsteller, der schon längst vor Beginn der Naziherrschaft gestorben war (1916) und im Wesentlichen Abenteuerromane schrieb – Jack London also auf der Schwarzen Liste der Nazis?

Es ist unklar, was die Nazis gegen ihn hatten, aber vermutlich störte sie seine durch die harte Kindheit geprägte sozialistische Einstellung und Mitgliedschaft in der Sozialistischen Partei der USA.

Ringelnatz und Kuttel Daddeldu

Gabi Strobel. Foto: Hannah Miska

Gabi Strobel. Foto: Hannah Miska

Gabi Strobel, Leiterin der Gemeindebücherei Kreuth, hat Joachim Ringelnatz im Gepäck und erheitert ihr Publikum mit Geschichten von Kuttel Daddeldu, mit dem Frühstücksgedicht („Ich bin so knallvergnügt erwacht…“), dem Bücherfreund („Ob ich biblio- was bin?“) oder den berühmten Ameisen, die nach Australien wollten und schon auf der Altonaer Chaussee umkehrten.

Wer kennt sie nicht, die vergnüglichen Gedichte, die ganz im Kontrast zu dem Leben des Dichters stehen, der ständig in Geldnot lebte, durch das Auftrittsverbot der Nazis völlig verarmte und mit nur 51 Jahren an Tuberkulose starb.

Tucholsky und die Liebe

Den Schlussakkord setzt Hannelore Stuber mit – natürlich: Kurt Tucholsky. Sie hat Schloss Gripsholm dabei, liest aber nicht aus dem Buch, sondern aus dem Briefwechsel zwischen Tucholsky und seinem Verleger Rowohlt, der versucht, seinen Autor davon zu überzeugen, eine leicht-ironische kleine Liebesgeschichte zu schreiben.

Eine köstliche Korrespondenz und ein wunderbarer Schlusspunkt für den kurzweiligen Lesenachmittag, der Anregung gab, mal wieder im eigenen Bücherschrank zu stöbern. Chapeau an alle, die diesen Nachmittag gestaltet haben – und: gerne wieder.

Historisches Lexikon Bayerns Thema: Bücherverbrennung und können:

Jüdische Kultur kennenlernen: Trauma eines Zeitzeugen