Vernetzung der Kultur institutionalisieren

Skulptur „Ruinen und Versprechen“ von Iza Tarasewicz in der Ausstellung „Planetarische Bauern“. Foto: MZ

Netzwerktreffen des Bezirks Oberbayern in Freising

Wie gelingt eine Vernetzung der Kulturakteure mit Politik, Bildung, Wirtschaft und Tourismus im ländlichen Raum? Zu dieser Frage hatte die Abteilung Kultur, Bildung, Heimat, Museen und Bezirksheimatpflege des Bezirks Oberbayern in den Schafhof in Freising eingeladen.

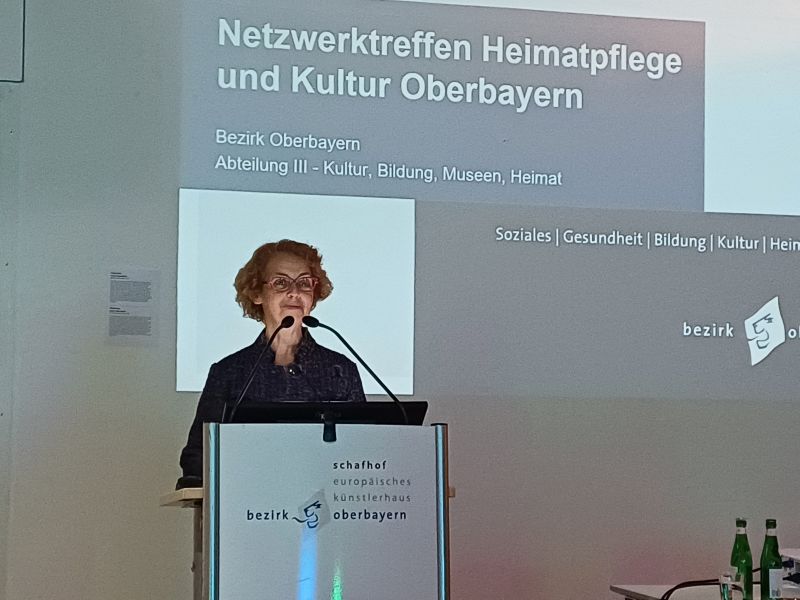

Inmitten der aktuellen Ausstellung „Planetarische Bauern“ im europäischem Kunstforum trafen Kulturakteure und Heimatpflegerinnen zu einem zweiten Vernetzungstreffen, zu dem Astrid Pellengahr, Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern und oberbayerische Bezirksheimatpflegerin willkommen hieß.

Dr. Astrid Pellengahr, Leiterin der Kulturabteilung des Bezirks Oberbayern und oberbayerische Bezirksheimatpflegerin. Foto: MZ

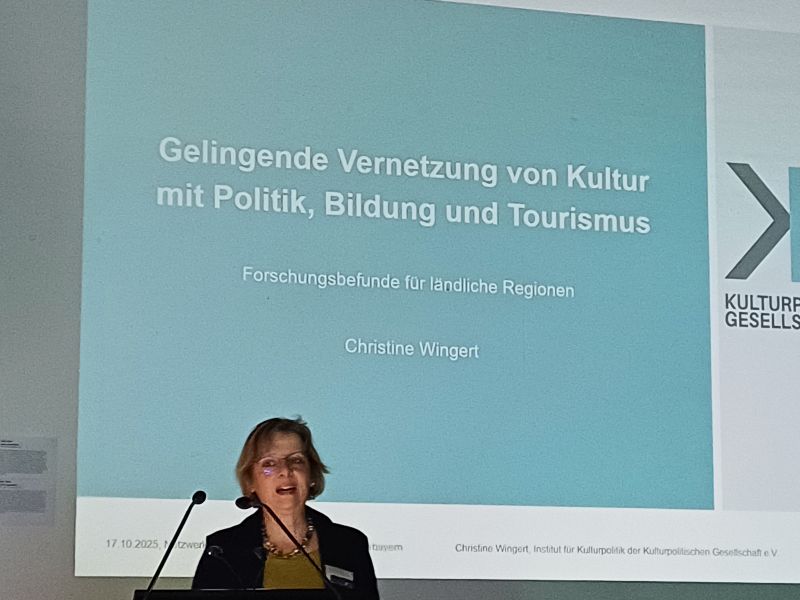

Christine Wingert vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft stellte in ihrer Keynote eine aktuelle Studie vor, in der deutschlandweit für ländliche Regionen geforscht wurde, wie die Vernetzung der Kulturakteure ausschaut und welche Verbesserungen angestrebt werden sollen. Zwölf unterschiedliche Regionen wurden dabei untersucht, Bayern war nicht dabei.

Vernetzung im ländlichen Raum

Ein wichtiger Punkt ist die Heterogenität in den einzelnen Regionen, in manchen gibt es Kreiskulturreferate, in machen Kulturbüros, in anderen einen einzigen Kulturreferenten, in manchen wird die Arbeit ehrenamtlich gestemmt. Vernetzung, auch bereichsübergreifend ist dringend erforderlich, etwa mit Schulen, Kirchen, Vereinen, Verbänden, der Wirtschaft und dem Tourismus.

Die Referentin beschrieb die spezifischen Themen im ländlichen Raum. Mobilität sei ein zentrales Thema ebenso wie die Notwendigkeit, Kultur und Tourismus zusammenzubringen. Temporäre Veranstaltungen wie Sommerfestivals seien typisch für den ländlichen Raum und die Einbindung von Jugendlichen erforderlich. Zudem müsse man einen gemeinsamen Kulturkalender initiieren, die Medien nutzen und Ressourcen teilen.

Christine Winger vom Institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gesellschaft. Foto: MZ

Das sei deshalb hilfreich, da es zahlreiche Themen wie etwa Geschichte oder kulturelle Bildung und zahlreiche gesellschaftliche Themen wie Migration, Inklusion, Nachhaltigkeit, Demokratie oder Geschlechtergerechtigkeit gebe, die von mehreren Akteuren bearbeitet werden.

Die Referentin arbeitete die Struktur der Kulturvernetzung im ländlichen Raum als Kulturbüros oder Kreiskulturreferate heraus und betonte auch die Verbindung zum LEADER-Management, um Brücken zum Regionalmanagement zu schlagen. All das garantiere Stabilität.

Bedingungen für eine Vernetzungsarbeit seien personelle und finanzielle Ressourcen für eine institutionalisierte Netzwerksstelle, die kontinuierlich arbeiten müsse. Dabei sei eine Anbindung an bestehende Kultur- und Bildungseinrichtungen sinnvoll. Christine Wingert zählte auch Formate auf, die zu einer Vernetzung beitragen, etwa Stammtische oder gemeinsame Veranstaltungen.

Kulturatlas und Praxis der Netzwerkarbeit im Landkreis Miesbach

Im Anschluss an den Vortrag gab es eine Diskussionsrunde, in der Anna Kleeblatt von der Stiftung Kulturzukunft Bayern den Kulturatlas als digitales Vernetzungsinstrument für die Kulturschaffenden in ganz Bayern vorstellte, der im Januar 2026 online gehen wird.

Diskussionsrunde: Anna Kleeblatt, Christine Wingert, Monika Ziegler, Astrid Pellengahr (v.l.). Foto: Armin Liebig

Über die praktischen Erfahrungen der Kulturvernetzung durfte ich von den Angeboten von KulturVision e.V. aus dem Landkreis Miesbach berichten und die Tipps von Christine Wingert bestätigen. Der 2018 gegründete Runde Tisch vereinigt die Kulturakteure der 17 Kommunen im Landkreis. Im Kulturstammtisch treffen sich Kulturschaffende, Veranstalter und Kulturgenießer, um Wünsche und Defizite auszutauschen. Bei der Kultursprechstunde können sich Kulturschaffende beraten lassen.

Severin Viktor. Foto: MZ

Neues aus der Kultur und Heimatpflege gab es am Nachmittag. Severin Viktor informierte über die digitale Kulturgüterdatenbank und Heimatpflege. Darin sind Museumsobjekte, Literatur Archivalien, Volksmusik, Kunstsammlungen sowie Mediendateien enthalten.

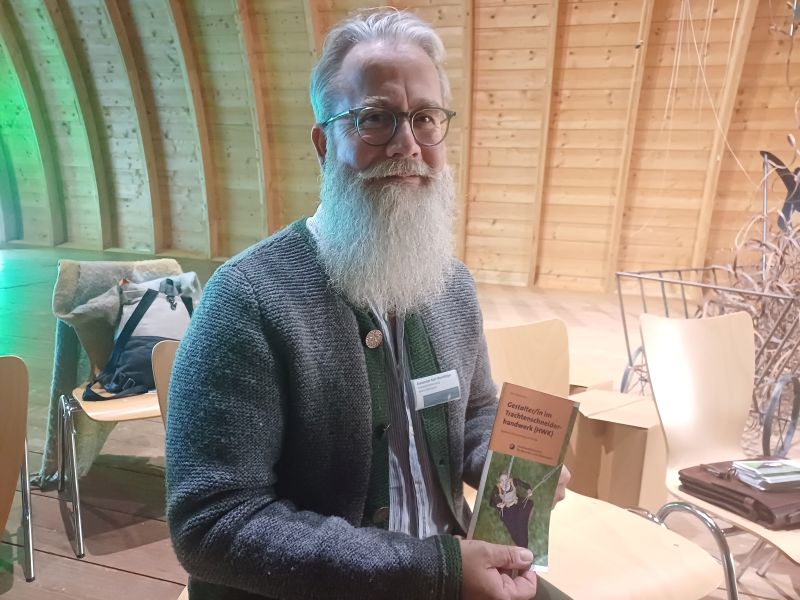

Alexander K. Wandinger. Foto: MZ

Damit Handwerkskunst nicht verloren geht, sei ein Kurs für Gestalter/in im Trachtenschneiderhandwerk mit der Handelskammer für München und Oberbayern ins Leben gerufen worden, teilte Alexander K. Wandinger mit. Der Kurs startet am 17. April 2026. Interessenten melden sich bei Lisa Polk (089/450981-620 oder lisa.polk@hwk-muenchen.de).

Letztlich informierte Astrid Pellengahr über eine Tagung am 8. Mai 2026 in Mühldorf zum Thema „Displaced Persons in Niederbayern und Oberbayern“, bei der es um die Geschichte der Camps der Displaced Persons geht, dabei wird auch auf die jüdischen DP-Geschichte eingegangen.

Elke Berg, Leiter des Kunstforums. Foto: MZ

Die Veranstaltung schloss mit einer Führung durch die aktuelle Ausstellung „Planetarische Bauern“, die in Kooperation mit der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und dem Kunstmuseum Moritzburg in Halle an der Saale mit internationalen Kunstschaffenden gestaltet wurde. Eike Berg, Leiter des Kunstforums, erklärte, dass die Ausstellung dem Bauernkrieg aus dem Jahre 1525 ebenso wie der Wirklichkeit heutiger Landwirte weltweit gewidmet sei. Dabei unterscheide der Physiker Harald Lesch zwischen Globus und Planet. Während Globus die Summe aller Verbindungen, etwa Straßen und Schienen, die der Mensch geschaffen habe, bedeute, sei der Planet ein Organismus, den es auch ohne den Menschen gebe. Sechs Künstlerinnen und Künstler interpretieren dieses Thema auf ihre Weise.

Zum Weiterlesen: Kultur kann Geld in die Region bringen