Verlust – und wie wir damit umgehen

Karfreitag gibt Anlass, über Verlust nachzudenken. Foto: pixabay

Kolumne zum Karfreitag

Der heutige Karfreitag ist ein Anlass, um über ein Thema zu reflektieren, das in unserer modernen Gesellschaft entweder verschwiegen oder potenziert wird. Verlusterfahrungen im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich müssen wahrgenommen und bearbeitet werden.

Christen gedenken am Karfreitag des Leidens und Sterbens von Jesus Christus am Kreuz. Der Gottessohn nahm freiwillig den Verlust seines eigenen Lebens in Kauf. Nach christlichem Glauben nahm er damit die Sünde und Schuld der Menschen auf sich.

Der Verlust des eigenen Lebens, das Nahen des Todes, ist ein schmerzlicher Verlust. Ebenso schmerzlich aber kann auch der Tod eines nahen Angehörigen sein, traumatisch etwa der Verlust eines Kindes.

Rose auf dem Friedhof. Foto: pixabay

Neben diesen existenziellen Arten von Verlust kann den Menschen aber auch der Verlust seiner körperlichen Unversehrtheit treffen, Krankheit oder Unfall und Alterungsprozesse sind zu verkraften. Und die Verluste von Partnern, Freundinnen oder Kindern, die ihren eigenen Weg gehen und das Elternhaus verlassen, schmerzen.

Soziale Verluste können den Einzelnen treffen, Einsamkeit und Isolation, Verlust des Arbeitsplatzes oder Übergang in den Ruhestand ebenso wie Verlust des sozialen Status nach Insolvenz etwa oder nach kriminellen Handlungen. Auch materielle Verluste durch Naturkatastrophen, wie sie immer häufiger werden, können eintreten.

Finanzielle Verluste. Foto: pixabay

Die Liste ließe sich beliebig verlängern, denn heute kommt auch der Verlust der Heimat durch Migration hinzu, der zumeist mit finanziellem Verlust und Verlust des sozialen Status einhergeht.

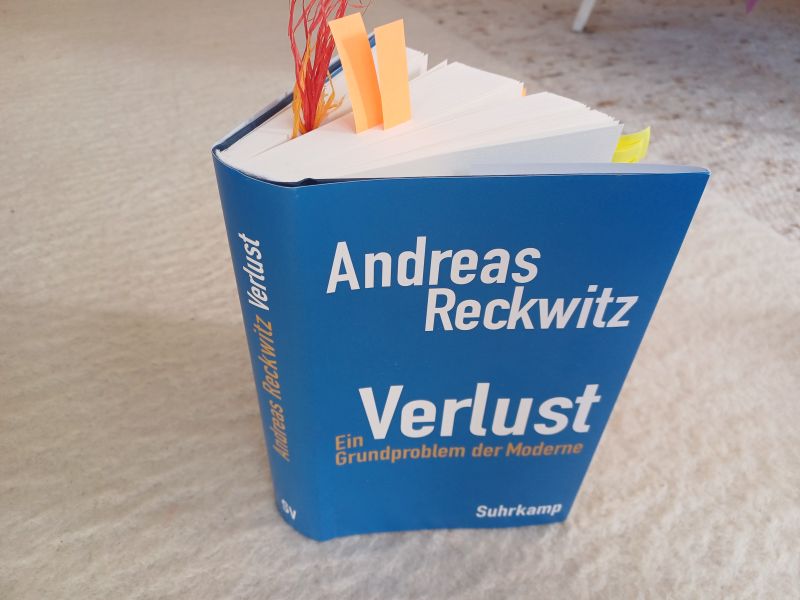

Andreas Reckwitz hat ein Buch zum Thema geschrieben. „Verlust – Ein Grundproblem der Moderne“ nennt er die erste umfassende Analyse der sozialen und kulturellen Strukturen, die unser Verhältnis zum Verlust prägen.

Cover Andreas Reckwitz: Verlust. Foto: MZ

Der Fortschrittsglaube hat eine Verlustparadoxie hervorgebracht, so legt er dar. Dies reduziert Verlusterfahrungen und potenziert sie zugleich. Lange Zeit funktionierte dieses Arrangement aber unter den heutigen krisenhaften Zuständen kollabiert es.

Denn unsere Welt hat sich massiv verändert. Zu den persönlichen Verlusterfahrungen, die die Praxen der Therapeuten füllen, kommen gesellschaftliche Verluste en masse hinzu, die die Politik und Gesellschaft weltweit überfordern. Ob Klimakrise, Kriege oder Umwälzungen der Arbeitswelt, ob der Verlust von Freiheit und Demokratie in einigen Staaten der Welt, die Menschheit muss einen Verlust ihrer Zukunft akzeptieren.

Immer wieder passieren Katastrophen. Foto: pixabay

Bislang war es nach dem zweiten Weltkrieg und dann noch einmal nach dem Mauerfall klar: Es wird immer besser, es geht allen Menschen besser, Friede, Freude, Gemeinschaft. Und das mit dem Klima werden neue Technologien auch hinkriegen. Man machte es sich in seiner Komfortzone gemütlich.

Aber dann ganz schleichend machte sich der Gedanke breit, dass das Fortschrittsversprechen der Moderne doch keine Gültigkeit hat. Es wurde nicht besser. Die Pandemie brachte einen echten Schritt zurück und danach kamen die Katastrophen zuhauf. Krieg in Europa, Krieg in Israel und zusätzlich noch zahlreiche weitere Kriege weltweit.

Kinder müssen Krieg erleben. Foto: Pixabay

Populismus und Rechtsradikalismus nahmen zu, die Demokratie geriet in Gefahr, dazu zunehmende Naturkatastrophen, bedingt durch den Klimawandel. Der Populismus macht sich die realen Verluste zunutze, nährt und verstärkt sie geradezu für seine Zwecke, während sie von anderen gesellschaftlichen Kräften schöngeredet oder negiert werden.

84 Prozent der Deutschen blickten 2022 pessimistisch in die Zukunft, schreibt Andreas Reckwitz in seinem Buch. Es ist nicht einfach zu lesen, birgt indes eine unschätzbare Menge an sorgfältig recherchierten Fakten und Zusammenhängen. Die Frage im Mittelpunkt des Buches ist: In welchem Verhältnis steht die Moderne zu Verlusten? Es ist keine kulturpessimistische Schrift, sondern zeigt den Dualismus von Fortschritt und Verlust sachlich auf.

Verlusterfahrungen gehören zum Leben

Der Autor fordert, dass ein reflektiertes Verhältnis zu Verlusterfahrungen jenseits von Abwehr und Verdrängung einerseits und Erhöhung andererseits für ein gedeihliches Leben dringend erforderlich sei.

Dazu liefert Andreas Reckwitz zahlreiche Impulse in seinem Buch. Er schließt es mit der Erkenntnis, dass sich die moderne Gesellschaft der Ungewissheit ihrer Entwicklung bewusst sein muss, dass Verletzlichkeit zum Leben dazugehört, dass Resilienzmaßnahmen ebenso wie die Verlustintegration ins Leben notwendig seien. Dann erst könne die Gesellschaft reifen.

Nach dem Jugendwahn der vergangenen 250 Jahren mit ihrem stetigen Fortschrittsversprechen sei es an der Zeit, erwachsen zu werden und klug mit Verlusten umzugehen.

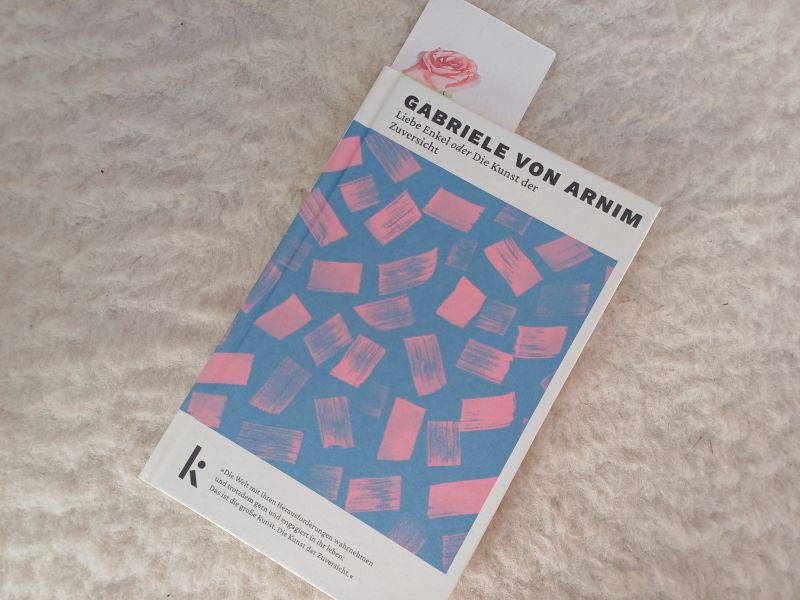

Cover von Gabriele von Arnim „Zuversicht“ . Foto: MZ

In praxi geschieht dies zu Ostern in der Christenheit, wenn nach dem Kreuzestod am Karfreitag am Ostersonntag die Auferstehung Jesu gefeiert wird. Säkular betrachtet wäre dies die Zuversicht, die Zuversicht aus dem Staunen über die erwachende Natur, über die Schönheit in der Kunst, Literatur und Musik. Das gibt Kraft, stärkt die Resilienz. Ein schönes Büchlein dazu hat Gabriele von Arnim für ihre Enkel geschrieben.

Zuversicht ist der Sonnenschein, das Lachen der Kinder, Vertrauen in sich und andere, Verlässlichkeit und immer wieder das Gespräch suchen. Dann lassen sich Verluste aushalten, auch wenn es manchmal zum Verzweifeln ist.

Gabriele von Arnim „Liebe Enkel oder Die Kunst der Zuversicht“, Kjona 2025.