Ein bewegendes Leben

Peter Gardosch, den Maximilian Kronawitter in seinem Film „Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin. Das bewegende Leben des Peter Gardosch“ portraitiert. Foto: Ikarus Film

Film in Holzkirchen

Rund sechs Millionen Menschen jüdischen Glaubens wurden in den Arbeits- und Konzentrationslagern der Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 umgebracht, nur wenige haben die Grauen des Holocaust überlebt. Einer davon ist Peter Gardosch, dessen Lebensgeschichte der Eurasburger Filmemacher Maximilian Kronawitter dokumentiert hat. Sein Film „Von Auschwitz nach Landsberg, von Jerusalem nach Berlin. Das bewegende Leben des Peter Gardosch“ wurde nun im Holzkirchner FoolsKINO gezeigt.

Peter Gardoschs Lebensgeschichte

Maximilian Kronawitter war bei Recherchen zu seinem Film über den Todesmarsch Dachauer KZ-Häftlinge auf den damals fast 90-jährigen Peter Gardosch gestoßen, berichtet er im gut gefüllten FoolsKINO. Bärbel Sokat und Esther Rzehulka von „Omas gegen rechts Holzkirchen“ hatten den Filmemacher nach Holzkirchen eingeladen (in Kooperation mit „Holzkirchen ist BUNT“ und „KulturVision“). Anlass für die Vorführung war die Erinnerung an die Reichspogromnacht am 09. November 1938, die den Beginn des Holocaust markiert. „Peter Gardoschs Lebensgeschichte hat mich sofort gefesselt“, berichtet Maximilian Kronawitter von seiner Begegnung mit dem ehemaligen KZ-Häftling. Und so entstand ein eindrücklicher Film, der die Besucher im Holzkirchner FoolsKINO betroffen zurücklässt.

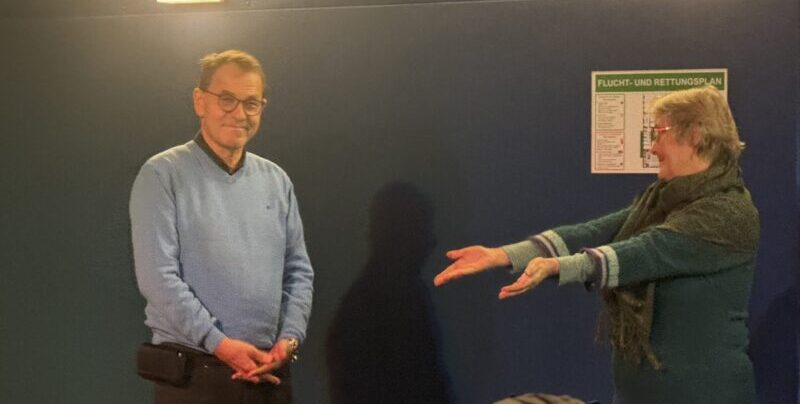

Maximilian Kronawitter (links) im Gespräch mit Esther Rzehulka (Omas gegen rechts Holzkirchen). Foto: Andreas Wolkenstein

Der Gedanke an die Mutter

Mit seinem Protagonisten ist Maximilian Kronawitter an viele Orte gereist, die Peter Gardoschs Lebensgeschichte ausmachen, nachdem er 1944 als 13-jähriger von den Nationalsozialisten aus seiner Heimatstadt Neumarkt am Mieresch in Siebenbürgen (Rumänien) deportiert worden war. In Interviews erzählt Peter Gardosch von seiner jüdischen Familie und dem bürgerlichen Leben in Neumarkt. Er berichtet, wie nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten Juden immer mehr angefeindet wurden, bis die Nazis Peter Gardoschs gesamte Familie nach Ausschwitz deportierten. Dort vergasten sie seine jüngere Schwester, seine Mutter und seine Großeltern noch am Tag der Ankunft. „Der Gedanke an meine Mutter hat mich durch das Leben getragen“, sagt Peter Gardosch im Film. Sie habe bestimmt im Moment ihres Todes an ihn gedacht.

Rumänien, Israel, Deutschland

Peter Gardosch selbst entkam nur dadurch den Gaskammern, dass er ein falsches Alter angab. Zusammen mit seinem Vater wurde er kurze Zeit später ins Arbeitslager Kaufering III (bei Landsberg), einem Außenlager des KZ Dachau, gebracht, um dort unter extremen Bedingungen am Bau eines Rüstungsbunkers mitzuwirken. Vernichtung durch Arbeit, „es war tödlich“, erinnert sich Peter Gardosch. Weil er deutsch sprach, musste der damals 13-jährige für den Lagerkommandanten arbeiten, Hilfsarbeiten erledigen, Schuhe putzen. Als das Ende der Naziherrschaft immer deutlicher wurde, sollten die Gefangenen aus dem Kauferinger Lager einen Todesmarsch antreten, um deren Befreiung durch die Alliierten zu verhindern. Der Marsch endete in Waakirchen, doch Peter Gardosch entkam zuvor mit seinem Vater und zwei SS-Wachen ins Kloster Fürstenfeld, wo sie von Pater Emmanuel Haiß aufgenommen wurden. Mit dem Prior des Klosters verband ihn fortan eine tiefe Freundschaft. Nach dem Holocaust kehrte Peter Gardosch nach Rumänien zurück und siedelte später für kurze Zeit nach Israel um. Schließlich kam er wieder nach Deutschland – in das Land, das seine Familie getötet hatte.

Langes Schweigen

Er brachte es dort als Unternehmensberater zu Wohlstand, erwarb ein Flugzeug, besaß eine Jacht. Doch erzählen konnte er von seinem Schicksal lange Zeit niemandem. „Ich habe mich geschämt“, sagt Peter Gardosch im Film. Erst im Alter öffnete er sich seiner zweiten Ehefrau, mit ihr zusammen schrieb er auch zwei autobiografische Romane über die Erfahrungen, die er als 13-jähriger gemacht hatte. Er beteiligte sich an Zeitzeugengesprächen in Dachau und reiste mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Ausschwitz. 2022 starb er hochbetagt in Bad Belzig (Brandenburg) – nur zwei Wochen vor der Premiere von Maximilian Kronawitters Film.

Unheilbare Wunden

„In meiner Seele ist eine unendliche Traurigkeit“, sagt Peter Gardosch am Ende des Films. Wen würde das angesichts der Monstrositäten, die er als Jugendlicher erlebt hat, verwundern? Und doch wirkt er, der den Zuschauern über seine Erfahrungen berichtet, als lebensfreudiger, humorvoller Mensch. Auch als einer, der an Versöhnung glaubte. Gerade deshalb macht die „unendliche Traurigkeit“ betroffen, zeigt sie doch, welche tiefen, unheilbaren Wunden der Holocaust den Überlebenden zugefügt hat.

Psychologische Lesart

Diese „psychologische“ Lesart des beeindruckenden Films von Maximilian Kronawitter bietet sich an. An mehreren Passagen wird deutlich, dass der Filmemacher den Blick auf die Kraft richtet, die Peter Gardosch das Überleben ermöglichte, aber auch auf die Motive, die ihn im Leben nach 1945 Erfolge hat suchen und erzielen lassen. Deutlich wird zudem, wie sehr ihn bei alledem der Verlust der kleinen Schwester und seiner Mutter prägten. Als er seinen Vater nach dem Krieg in der alten Wohnung trifft und sieht, dass der Vater eine neue Frau an seiner Seite hat, nimmt er Reißaus. Nur einmal hätten sich Vater und Sohn danach wieder gesehen, bestätigt Maximilian Kronawitter im Gespräch mit dem Publikum.

Bärbel Sokat (links) und Esther Rzehulka von „Omas gegen rechts Holzkirchen“ im FoolsKINO Holzkirchen. Foto: Andreas Wolkenstein

Das Schweigen der Mehrheit

Doch eine solche psychologische Lesart ist längst nicht die einzige, die im Film aufscheint. So lassen Peter Gardoschs Erinnerungen deutlich werden, dass der Faschismus in den alltäglichen Aktionen begann. Etwa wenn Nachbarn die jüdische Familie Gardosch, die den „Judenstern“ tragen muss, nicht mehr grüßen wollen. Und auch nicht aufhört nach den Schrecken des Holocaust: Es habe ihn wütend gemacht zu sehen, wie alte Nazis in der jungen Bundesrepublik einfach weiter machten, erinnert sich Peter Gardosch. Faschismus lebt also vom Mitmachen der Vielen und breitet sich aus, wenn die Mehrheit schweigt – darauf machte auch Bärbel Sokat in ihrer Einführung aufmerksam. Der Faschismus der Nationalsozialisten war also nicht nur eine „tödliche Krankheit“, wie das Peter Gardosch im Film an einer Stelle sagt, eine „Verirrung“ in der Geschichte, etwas, das man ein für alle mal heilen kann. Maximilian Kronawitters Film und Peter Gardoschs Lebensgeschichte sind ein bewegendes Beispiel dafür.

Lesetipp: Wichtig für eigene Geschichte